GLP1-RA präoperativ absetzen – oder besser nicht?

BERLIN. Das perioperative Diabetesmanagement wirft in Klinik und Praxis zunehmend Fragen auf – insbesondere mit Blick auf den Umgang mit modernen Antidiabetika wie GLP1-Rezeptoragonisten (GLP1-RA). Noch ist unklar, ob das Weiterführen oder das präoperative Pausieren der Therapie mit höherem Risiko behaftet ist. Allerdings sollten künftige Empfehlungen mehr diabetologische Expertise berücksichtigen.

Ein 2024 veröffentlichtes Konsenspapier der Deutschen Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin (DGAI), der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie (DGCH) und der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin (DGIM) hat erstmals Empfehlungen zur präoperativen Evaluation von Patient*innen vor elektiven Eingriffen formuliert. Hierzu zählt auch der perioperative Umgang mit Antidiabetika. Das Konsenspapier sieht u. a. vor, einmal wöchentlich applizierte GLP1-RA mindestens sieben Tage vor einer geplanten Operation abzusetzen. Begründet wird dies mit einem potenziellen Risiko für die Regurgitation von Mageninhalt und die pulmonale Aspiration infolge einer verzögerten Magenentleerung, wie sie im Zusammenhang mit der Einnahme von GLP1-RA häufig auftritt.

„Substanzen bleiben ewig im System“

„Ich habe das Thema eingebracht, weil es mir scheint, dass es hier viele Unsicherheiten gibt“, sagte Professor Dr. Diana Rubin von den Vivantes Kliniken Berlin. Sie stellte zum einen klar: „Das ist nur ein Konsenspapier. Es wird zwar mit Empfehlungsstufen wie eine S3-Leitlinie präsentiert, bewegt sich inhaltlich aber eher auf S1-Niveau.“ Es sei zwar belegt, dass GLP1-RA einen Einfluss auf die Magenentleerung und die gastrointestinale Motilität haben. „Aber es ist noch offen, welche klinische Relevanz das hat.“ Prof. Rubin plädierte deshalb dafür, sich statt an den deutschen eher an den jüngst publizierten britischen Empfehlungen zu orientieren, die ausschließlich auf GLP1-RA und SGLT2-Hemmer eingehen und hierzu eine individuelle Risikobetrachtung vorsehen.

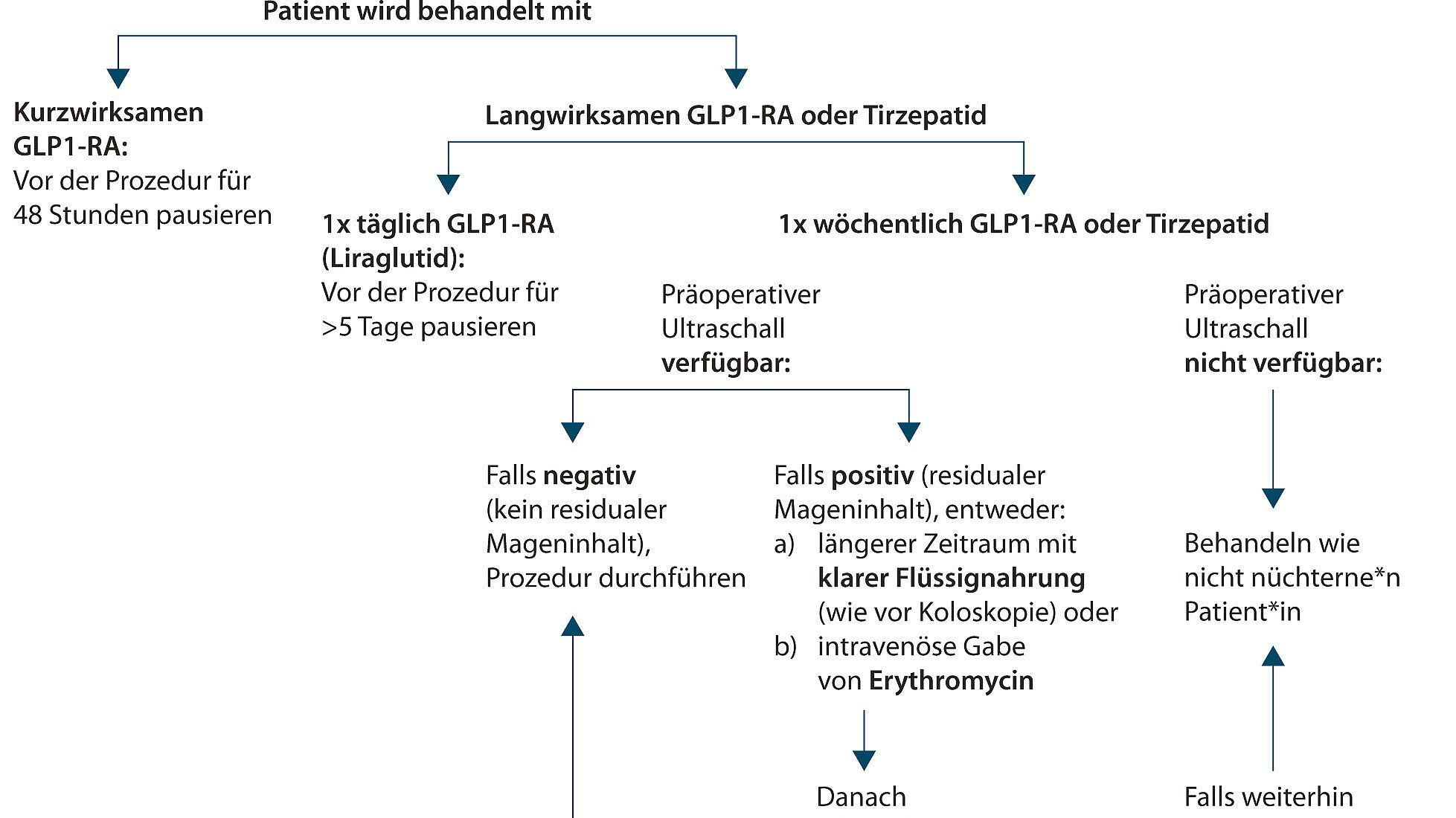

Dem schloss sich auch der Inkretin-Experte Professor Dr. Michael Nauck vom Katholischen Klinikum Bochum an. Er hat gemeinsam mit anderen Autor*innen kürzlich eine Metaanalyse zu den klinischen Konsequenzen einer verzögerten Magenentleerung im Zusammenhang mit GLP1-RA veröffentlicht und dabei auch eine Empfehlung für das perioperative Management vorgelegt (siehe Grafik, nach Publikation vn Jalleh/Nauck). Zum einen werde ein pauschales Aussetzen der wöchentlichen GLP1-RA sieben Tage vor einer Operation der komplexen Pharmakokinetik der Substanzklasse nicht gerecht. So würden Semaglutid oder Tirzepatid in Konzentrationen verabreicht, die zu deutlich höheren Plasmaspiegeln führen als die physiologische Konzentration von GLP1-RA. „Bis die Substanzen wieder vollständig aus dem System verschwunden sind, dauert es ewig!“

Zum anderen führe ein entsprechender Plasmaspiegel auch gar nicht dauerhaft zu einer verzögerten Magenentleerung. So zeigten jüngere Daten, dass sich residualer Mageninhalt in erster Linie bei einer erst kürzlich begonnenen Therapie mit GLP1-RA feststellen lässt, wohingegen dieser Effekt bei längerfristiger Einnahme nachlässt. Doch in den im DGAI-Konsenspapier zitierten Studien seien die Patient*innen maximal 20 Wochen beobachtet worden – u kurz, um diese Tachyphylaxie zu berücksichtigen. Prof. Nauck erklärte daher: „Ich glaube nicht, dass es die Datenlage im Moment erlaubt, eine solide Empfehlung zur Pausierung von GLP1-RA auszusprechen.“

Sonografie für alle nur schwer flächendeckend umsetzbar

Ihm kam ein weiterer Aspekt zu kurz: „Wir wissen ja, dass auch ein langjähriger Diabetes mit autonomer Neuropathie mit einer verzögerten Magenentleerung einhergeht – auch ganz ohne GLP1-RA.“ Im Sinne der Patientensicherheit müsste man eigentlich alle Menschen mit potenziellem Aspirationsrisiko präoperativ sonografisch auf residualen Mageninhalt untersuchen. Genau hier liegt in den Augen von Prof. Rubin ein praktisches Problem: „Auch als Gastroenterologin bin ich damit überfordert. Bei uns ist der Ultraschall nicht Standard. Uns fehlen schlichtweg die Leute, die das können – und im klinischen Alltag fehlt dafür außerdem oft die Zeit.“ Die von den britischen Empfehlungen ins Spiel gebrachte POC-Sonographie sei daher wünschenswert, aber schwer flächendeckend umsetzbar.

Dr. Tobias Wiesner vom MVZ Stoffwechselmedizin Leipzig sprach noch einen Punkt an. Er schilderte, welche Folgen das Absetzen von GLP1-RA für den Glukosestoffwechsel haben kann: „Wir haben während der Lieferschwierigkeiten letztes Jahr Erfahrungen mit unfreiwilligen Therapiepausen gesammelt. Dabei kam es zu sehr unterschiedlichen Reaktionen: Von kaum veränderten Werten bis zu starken Glukoseschwankungen war alles dabei.“ Daher müsse eine geplante Pause stets engmaschig begleitet werden. „Man muss mit den Patienten sprechen, sie zur Selbstkontrolle anleiten und ggf. alternative Therapieoptionen wie etwa eine temporäre Insulintherapie erwägen.“

Geplante Operation meist ohne diabetologische Rücksprache

Damit rückte der niedergelassene Diabetologe einen weiteren oft übersehenen Punkt in den Fokus: die Schnittstellenproblematik zwischen ambulanter und stationärer Versorgung. „Die meisten geplanten Operationen erfolgen ohne vorherige diabetologische Rücksprache“, kritisierte er. „Hausärzte werden häufig in die OP-Planung einbezogen, Diabetologen aber nur selten.“ Es fehle an der Möglichkeit, dass auch Diabetolog*innen präoperative Untersuchungskomplexe abrechnen können, ebenso wie an einer einheitlichen Koordination. „Menschen mit Diabetes müssen sicher in den OP-Prozess gehen und auch sicher wieder in den ambulanten Sektor übergeben werden“, forderte Dr. Wiesner. Hierfür müssten Kommunikationsbarrieren reduziert werden, etwa durch die Integration entsprechender Informationen in die elektronische Patientenakte (ePA) oder die von der DDG geforderte elektronische Diabetesakte (eDA).

| Wünschenswert: eigene Empfehlungen der DDG Angesichts der allgemeinen Unsicherheit sprachen sich die Anwesenden auf dem Podium und im Plenum für eine eigene Empfehlung der DDG zum perioperativen Diabetesmanagement aus. Prof. Nauck gab allerdings zu bedenken: „Solange wir keine belastbaren Studien haben, bewegen wir uns bei der Empfehlungsstärke in einem schwachen Bereich. Aber ich glaube, wir sollten klarmachen, dass das tatsächliche Risiko für Aspiration sehr gering ist – und dass Pauschalempfehlungen daher nicht angebracht sind.“ |

Auch Professor Dr. Baptist Gallwitz, Berlin, lenkte die Aufmerksamkeit auf versorgungspolitische Aspekte: „Jeder fünfte stationäre Patient hat Diabetes, aber viele Kliniken – selbst solche, die komplexe Pankreaseingriffe durchführen – haben keine DDG Zertifizierung für die Diabetesbehandlung.“ In der Folge mangele es oft an der nötigen Expertise. „Ich denke, das ist für die Patientensicherheit nicht gut – da müssen wir ran!“ In ihrem kürzlich publizierten 3-Punkte-Plan zur Krankenhausreform fordere die DDG daher verbindliche Qualitätskriterien und die Stärkung der Versorgung vulnerabler Gruppen.

Mehr zum Thema und zum Konsenspapier: www.medical-tribune.de/medizin-und-forschung/artikel/gastroparese-als-op-risiko

Antje Thiel

Literatur:

Zöllner C et al. Anästh Intensivmed 2024; 65: 240–270; doi: 10.19224/ai2024.240

El-Boghdadly K et al. Anaesthesia 2025; 80: 412–424; doi:10.1111/anae.16541

Jalleh RJ et al. J Clin Endocrinol Metab. 2024;110(1): 1-15; doi: 10.1210/clinem/dgae719